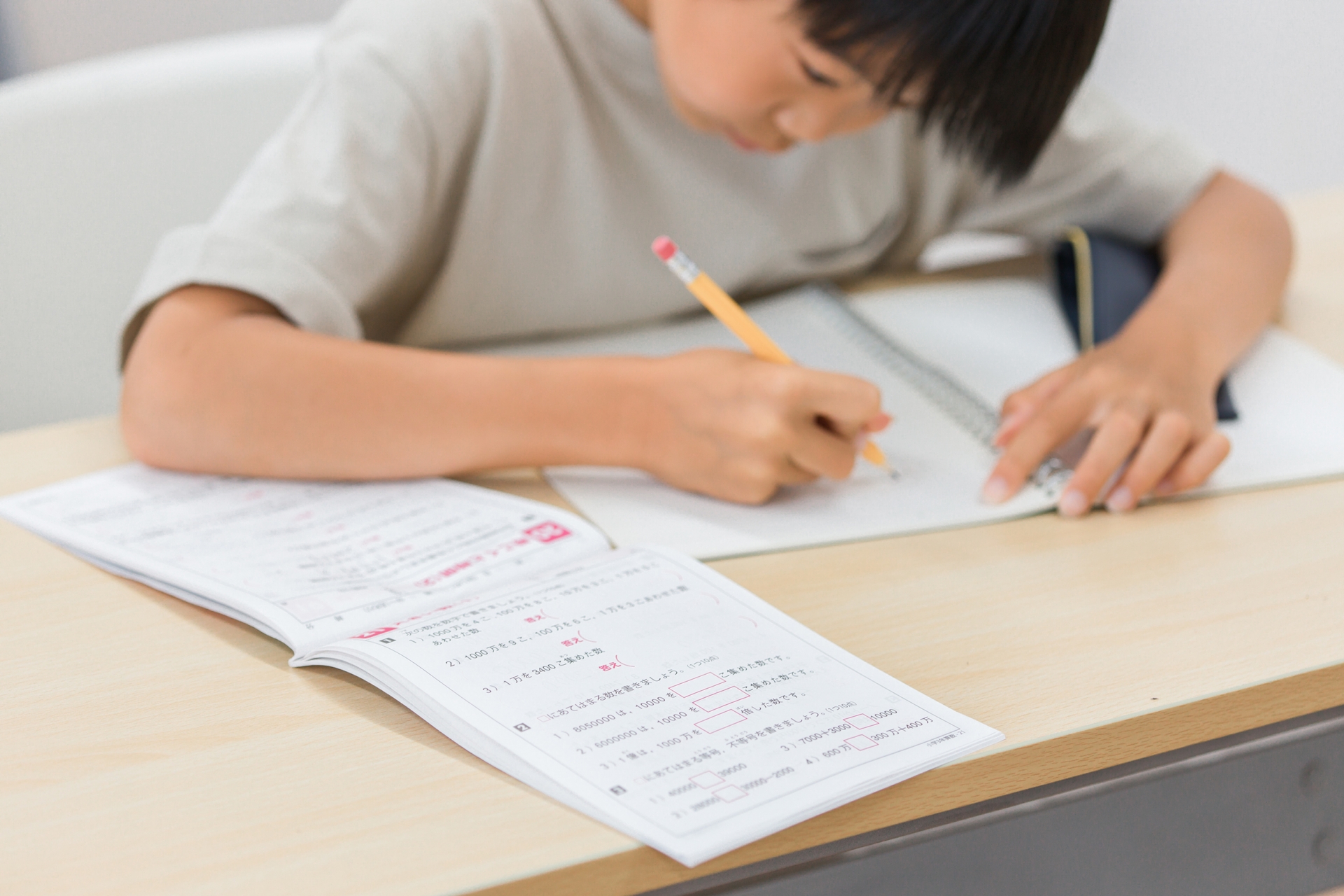

中学受験塾の日常的な学習循環は

授業 → 復習 → テスト → 振り返り

というサイクルです。この循環における「振り返り」の部分について少し取り上げてみましょう。

日能研の育成テスト

今回は特に6年生前期の育成テストに焦点をあてていきますが、4,5年生の皆さんも大いに参考になるはずですので、少しの間お付き合いください。

育成テストは授業で学んだ事を、どこまで理解できているか、何がわかって何がわからないのかを確認するための非常に重要な単元別確認テストです。育成テストは範囲が厳格に定められており、授業で学んだ単元以外は出題されません。過去に扱った問題から30%は出題される、というようなことは絶対にありません。

つまり単元ごとピンポイントで復習ができるという、極めて扱いやすいテストです。

加えて基礎問題がありますので、日能研生であるならば、というよりも、中学受験生であるならば絶対にできなければいけない問題が、毎回各単元できちんと提示されます。これは算数が苦手なお子さんにとって、非常に復習しやすい構成です。

普通、テストというものは、その結果に波があるのは当然で、むしろ重要なポイントはその結果をどのように活かすかです。授業は生ものなので、良く理解できた日もあれば、そうでない日もあるでしょう。小学生は精神的にも、体力、能力的にも途上の段階ですから、その日のコンディションによって調子が良い時もあれば悪い時もあるのは仕方ない事です。

そんな中、テストのたびに結果について一喜一憂していては、長い受験生活はとてもとても乗り切れません。

しかし、少しでも上達している実感が欲しいという思いは、お子さんも親御さんも同じであり、指導する立場の我々も同様です。

そこで、学力を向上させるために、得られたテスト結果についてどのようにアプローチすれば良いのか、ここでは前期育成テストを例に見ていきます。

Aクラスの生徒 → 基礎問題+共通問題を受験 150点満点

Mクラスの生徒 → 共通問題+応用問題を受験 150点満点

これが前期育成テストのカテゴリー分けです。

育成テストについて、教室スタッフや授業担当講師から言われるのが大体こんな感じの内容です。

-

基礎問題は50点満点をめざそう。

-

正答率50%以上で間違えたところを解き直そう。

-

Mクラスの生徒は共通問題で満点をめざし、応用問題でできるだけ点を取って100点越えをめざそう。間違えた問題を全て解き直そう。

特に間違ってはいません。むしろ、根底にある考え方は中学受験生全般にあてはまりますね。

解きなおしとは…?

これに関して、私なりにさらに深く追究してみます。

何をもって解き直しとするのか?

何をもって「わかった」「理解した」とするのか?

解き直しや振り返りが終わったー!という生徒がいたとします。どんなふうに行ったのか聞いてみると、

-

解説をザーっと読んでわかった。

-

模範解答を見た。

-

答えを赤で書いておいた。

こんな返答はけっこう少なくありません。

解説文や図にサラっと目を通して、なんとなくわかったから、ハイ解き直し終わり!で本当によいのでしょうか。

もちろん良いはずがありません。ではなぜこんなことになってしまうのでしょうか。

テストを受けた結果、定着具合や弱点が洗い出され、それをしっかりつぶすことで算数の力をつけていくことが可能となるのに。

実は「解き直し」は多くの中学受験生が嫌がる作業なのです。これは私の経験上ほぼ間違いありません。その理由はだいたいこんな感じです。

下記は1回のテストを受けるまでのサイクルです。

1回数時間の授業を受ける

→ 授業の復習をする

→ テストを受ける

子どもたちの中では、最終段階のテストを受けたことで、ある意味、達成感を覚えてしまうのです。つまり試合終了です。

さらに、これが毎週毎週、延々と繰り返され前回の振り返りが終わってないのに、また次のテストがやってくる・・・振り返りを行っていないものがどんどんたまってしまうという悪循環に入り、さらには追い打ちをかけるように、親や先生には振り返りをしなさいといつも注意されるからストレスもどんどんたまる。成績が出たら出たでプレッシャーをかけられる。

肝心の解き直しをいざやってみると、テストの時に体感した、わからない故のイライラ、焦り、もどかしさ、悔しさ、劣等感・・・といった諸々の感情が再現されてしまう。何より思考力が追い付いていかない。しかしもう一度正面から向き合わなくてはいけない。

大人でも逃げたくなります。

そんな時に我々のような家庭教師や個別講師がお子さんのそばにいれば、寄り添い伴走することで、子供たちはなんとか頑張ってくれるのですが、頼る相手がいない場合はなかなかうまくいかず、負の循環から抜け出せません。

もちろん中学受験生のすべてが、振り返りができないと言っているわけではありません。

たった1人で何もかもきちんとこなしてしまうお子さんや、所属教室の授業担当講師のアドバイスのみで乗り切ってしまうお子さんもたくさんいるでしょう。しかしながら、私はそれ以上に苦しんでいるお子さんをたくさん目にしてきました。

それでは具体的にどのように育成テストを振り返ればいいのでしょうか。

後編ではこのあたりを詳しくお話ししていきたいと思います。

後編はこちら

算数の育成テスト 本当の振り返り方法.png)

算数の育成テスト 本当の振り返り方法.png)