この記事を書いたのは...

松田 浩志

自律学習サカセルでは算数・国語、主要2科目を担当。

大手進学塾では、教務主任職として、校舎全体の運営を担当し、日曜日の志望校別コースの最上位クラスから自校舎の基本クラスまで、算数・国語の両科目で毎年幅広くクラスを担当してきた。

現在の趣味はファッション。

もともと古着が好きだったのですが、現在は「キレイめ」なファッションが好み。

個別指導・家庭教師の自律学習サカセル

サカセルコラム

四谷大塚・早稲アカ6年生 4月度組み分けテストはどう対策する?算数編 Column

春期講習会が明け、合不合判定テスト後の組分けテストになります。合不合判定テストとは違い、範囲のあるテストになりますので、テスト対策の努力がよりはっきり反映されます。しっかりと準備して迎えたいですね。今回はそんな小6組分けテストのポイント部分を解説して参りますので、ぜひご参考にしてください。

大問1 計算 3問 24点分

大問2 小問集合 64点分

大問3 基礎的な大問 16点分

大問4 基礎的な大問 16点分

大問5 基礎的な大問 16点分

大問6 難しめの大問 16点分

大問7 難しめの大問 24点分

大問8 難しめの大問 24点分

※問題の数、形式は昨年のものです。

※範囲は6〜8回です。

※昨年の平均点は約106.5点です。

まず初めに全体の流れについてお話しをしていきます。この内容は既出なので、前回の記事を読まれた方は飛ばしていただいて大丈夫です。

組分けテストの算数において、おさえておくべき重要な点は「どこで点数を取り、どこで時間を使うのか」です。

例えば、

・偏差値40を狙う場合

大問1で2問。

大問2で5問。

大問3・4で3問。

以上を目安で取っていけば良いです。

計算問題は絶対取れると思われている保護者様も多いかもしれませんが、意外と複雑で難しいです。むしろ組み分けテストでは大問2や大問3・4の方が簡単に取れる問題が多くありますので、そちらで点数を確保していくイメージで時間配分や見直しの時間を確保していきましょう。もちろん計算問題を落として良いわけではないので、練習はしっかりおこなっていきましょうね。

また、後半の問題は当然複雑になります。得意分野や取れる問題があったら挑戦していき、そうでない場合は取れるところをしっかり見直しし、ケアレスミスによる失点を防ぎましょう。

・偏差値50を狙っていく場合

大問1で3問。

大問2で7問。

大問3・4で4問

大問5〜8の(1)で2問

以上のイメージが良いでしょうか。偏差値50を狙っていく以上、基本的な問題は落とせません。大問4までは1ミス程度に抑えたいですね。大問5以降は(1)をしっかり狙っていきましょう。後ろの大問は当然難易度が上がりますが、「よく読むと実は簡単」という問題が毎回紛れています。ここは狙っていきたいですね。

・偏差値60を狙っていく場合

大問5までで1問ミス。

大問6以降で2問。

以上は取りたいですね。

最後の方の問題(大問7や8)は正答率が一桁%だったりするので、無理に解かなくて良いです。(1)が読んで簡単だったら解く、難しそうだったら見直しに時間を回す。という認識で良いでしょう。

それでは次に大問ごとの特徴に触れていきます。

基本的な計算です。逆算や小数→分数の変換、分配法則など基本的な計算のテクニックを確認しておきましょう。

基本的な一行問題です。予習シリーズの重要問題チェック相当の難易度ですので、しっかり取り切りたいですね。気をつけないといけない点として(7)や(8)は意外と難しい問題が登場します。正答率も毎回低いので、無理に解かなくて良いでしょう。

大問形式の基礎的な難易度の問題です。予習シリーズの重要問題チェックや演習問題集のステップ1〜2に相当する難易度です。大問2の(7)や(8)に比べるとこちらの方が簡単なことが多いので、しっかり取り切りましょう。

大問5は後述しますが、難易度が少し高い時もあります。そこを頭に入れながら取り組みましょう。

少し難しい大問形式の問題です。予習シリーズのステップアップ演習や演習問題集のステップ2に該当する難易度です。大問5は難しいこともあるので、こちらのカテゴリーにも入れてあります。(1)の問題に比較的簡単な問題が紛れているので、見逃さないようにしましょう。

応用的な大問形式の問題です。正答率が一桁%のことが多く、取り切るのは難しいでしょう。注意したい点としては、(1)に読めばわかるような比較的簡単な問題が紛れていることが多いです。ここは逃さないようにしましょう。

最後に重要な単元についてお話しさせていただきます。

まずはどのお子様も重要問題チェックの内容をしっかりおさえましょう。偏差値50を狙う方であれば、ここまで出来ればOKです。速さの単元は入試でも頻出です。この機会に4~5年生の内容を確実にできるようにしておきましょう。

偏差値50以上を狙う方でおさえて問題は「ダイヤグラムの問題」と「自分で作図をする問題」をおさえておきましょう。

→演問ステップ1大問2 ステップ2大問1、3 ステップ3大問2 など

かなりの高確率で出題されるのがダイヤグラムです。確実に取れるように練習しておきましょう。ポイントとしては「どういう形の時に、追いつきor出会いの旅人算になるのか、ということを分かっていること」と「相似の利用」です。この2点が出来ているか確認しましょう。

→シリーズP68大問3 演問ステップ1大問3 など

間の距離を表したダイヤグラムも非常によく出題されます。これは入試でもよく見かけますね。意外と出来ないお子様が多いので確認しておきましょう。ポイントとしては「どの点がどういう状況を表しているのか説明できること」です。確認方法として松田がよくやるのは「実際の動きを別のダイヤグラムとしてかかせてみる」方法です。ぜひご家庭で試してみてください。

→シリーズP68大問4 演問ステップ2大問4、5 ステップ3大問1 など

多くのお子様が苦戦する問題です。組分けテストでは2022年に大問8で登場しています。ポイントとしては「作図(ダイヤグラムでも状況図でも)ができること」と「比を利用する意識があること」です。

時間が同じ場合、「速さの比」→「距離の比」ということを理解しておきましょう。よく出てくる考え方です。

また、同じ方向に動く場合、1回目と2回目に出会うまでの時間と距離が2倍になる。反対方向に動く場合、1回目と2回目に出会うまでの時間と距離が3倍になる。という知識は必ず知っておきたいですね。

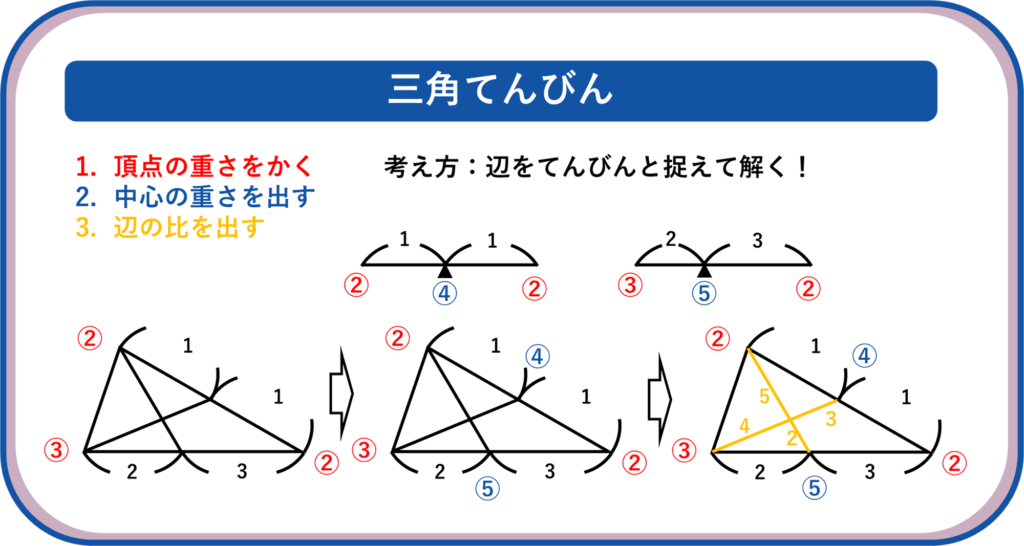

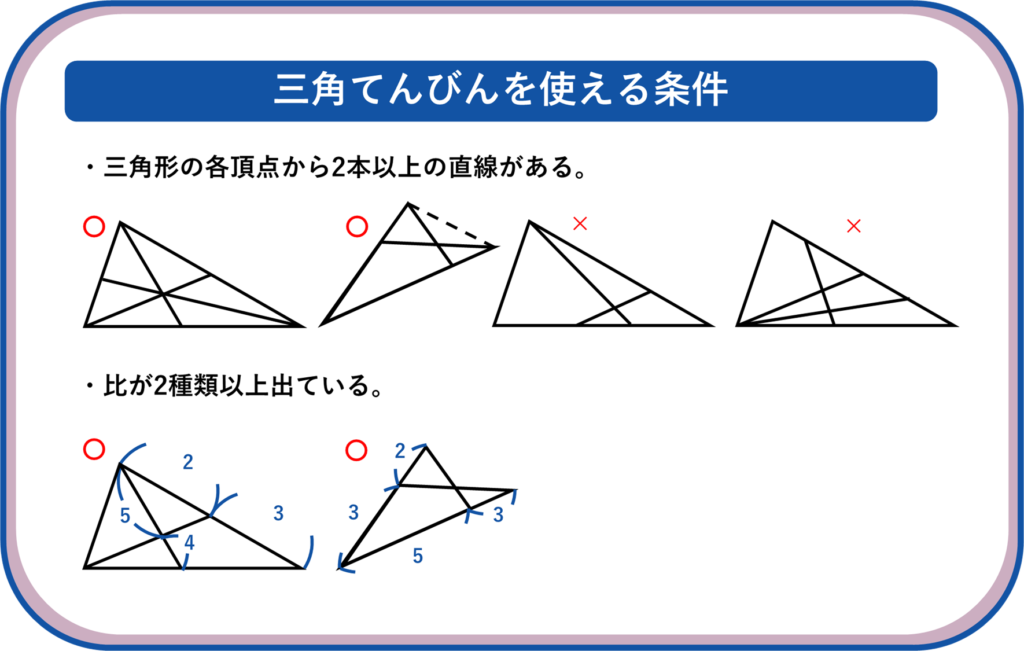

まずはしっかり重要問題チェックを解き切れるようにしましょう。平面図形における比の利用は非常に重要です。しっかりと時間をかけて取り組みましょう。知識として演問ステップ1大問6などの問題を通して「三角てんびん(松田が勝手に呼称)」を知っておきたいですね。「チェバの定理」と「メネラウスの定理」を合わせてかなり簡単にした便利な解法です。ぜひ覚えておきましょう。

プラスαでおさえておくべき問題として「影の問題」があります。

→シリーズP80大問3 演問ステップ1大問8、9 ステップ2大問5 など

影の問題はただの相似の利用なので、相似形を自分で作り出すということが分かっていれば簡単です。困ったら「影は切って相似」と覚えておきましょう。ポイントとしては「しっかり作図できているか」を確認すると良いでしょう。

まずはしっかり重要問題チェックを解き切れるようにしましょう。場合の数では「順列と組み合わせの理解」や「場合分けの利用」、「色分けの方法」、「倍数の見分け方」など覚えておくべき知識が数多くあります。実は組分けテストではあまり多く出題されない単元ではありますが、入試ではよく出る単元の1つですので、最低限の知識はおさえておきましょう。毎年のように出題されるものとしては「カードの問題」が挙げられます。確認しておきましょう。

プラスαとしては「仕切りの考え方」は知っておきたい考え方です。ただ、組分けではあまり出題されないので、優先順位は低くても良いでしょう。

以上となります。少しでもお役に立てる情報があればと思います。

四谷大塚・早稲アカ6年生 4月度組み分けテストについては以下もご覧ください。

四谷大塚・早稲アカ6年生 4月度組み分けテストはどう対策する?算数編

四谷大塚・早稲アカ6年生 4月度組み分けテストはどう対策する?国語編

四谷大塚・早稲アカ6年生 4月度組み分けテストはどう対策する?理科編

四谷大塚・早稲アカ6年生 4月度組み分けテストはどう対策する?社会編

にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!

![]()

この記事を書いたのは...

松田 浩志

自律学習サカセルでは算数・国語、主要2科目を担当。

大手進学塾では、教務主任職として、校舎全体の運営を担当し、日曜日の志望校別コースの最上位クラスから自校舎の基本クラスまで、算数・国語の両科目で毎年幅広くクラスを担当してきた。

現在の趣味はファッション。

もともと古着が好きだったのですが、現在は「キレイめ」なファッションが好み。