この記事を書いたのは...

松田 浩志

自律学習サカセルでは算数・国語、主要2科目を担当。

大手進学塾では、教務主任職として、校舎全体の運営を担当し、日曜日の志望校別コースの最上位クラスから自校舎の基本クラスまで、算数・国語の両科目で毎年幅広くクラスを担当してきた。

現在の趣味はファッション。

もともと古着が好きだったのですが、現在は「キレイめ」なファッションが好み。

個別指導・家庭教師の自律学習サカセル

サカセルコラム

SAPIX6年6月マンスリーでおさえるべきポイント!算数編 Column

範囲が決まっているクラス昇降のある最後のテストです。サピックスに通ってきたお子様としては、ある意味集大成と言えるかもしれません。

しかし、この後に組分けテストが控えておりますので、重要度としてはあまり高くありません。

・デイリーサピックス 61-11~14

・算数基礎力トレーニング S-04(5月分)

・2023 82.5点

・2022 74.6点

平均点は毎年おおよそ80点前後です。

大問1 計算問題

大問2 小問集合 (文章題)

大問3 小問集合 (図形問題)

大問4 大問形式 ※平面図形と比/変化のグラフ(水そう)/数列などが頻出

大問5 大問形式 ※平面図形と比/変化のグラフ(水そう)/数列などが頻出

大問6 大問形式 ※平面図形と比/変化のグラフ(水そう)/数列などが頻出

大問7 大問形式 ※平面図形と比/変化のグラフ(水そう)/数列などが頻出

・計算問題 3問 (合計15点)

・小問(一行問題) 12〜13問 (合計70点程度)

・大問形式の出題 10〜11問 (合計60点程度)

平均点を80点だと仮定した場合、おおよそ52〜56点ほど取れれば偏差値40に到達します。

1分で1.1点を取るイメージです。1問が5~6点ですので、1問5~6分ほど時間をかけて大丈夫です。

計算問題は確実に取りたいところです。しかし、なかなか満点を取り切るのは難しく、苦戦されているお子様も多いかと思います。

松田の経験から言うと、逆算のやり方や計算の工夫、小数の処理、検算など、「受験生だしできるよね?」で片付けられてしまっている基本的な「解き方」の部分が習得できていないことに原因があることが大半です。

ここで苦戦されているお子様の場合、まずはどういう「解き方」をしているのかを確認をしていき、非効率な解き方をしている場合は、お子様に合った最善な方法を伝え、さらに基礎トレなどを通して計算のトレーニングを反復練習していきましょう。

また、ケアレスミスを連発してしまっている方は「焦り」もしくは「雑さ」に原因があるかと思います。

焦ってしまうお子様の場合は目安の時間を伝えてあげてください。上記にあるように、試験時間は50分で、その中で50点を取れば良いわけですから、1分で1点を取っていけば大丈夫です。計算問題1題が5点ですので、1題に5分。大問1に15分かけて良いと考えれば少し気持ちが楽になるでしょう。

雑さが原因でミスをしてしまうお子様の場合は検算をする癖をつけましょう。基礎トレを日々練習していく中で検算をさせ、確実に計算で満点を取る習慣をつけることが重要です。「基礎トレの計算問題の部分を1回目で全て取り切れたら報酬」といった形でやると良いです。報酬の部分はお子様によって異なる思います。例えば「100円」などでも良いかと思います。月3000円でお子様の計算ミスが減るのであれば安い買い物かと思います。

小問集合です。基礎トレやデイリーサポートのA〜Cの問題が解ければ上記の点数が確保できます。

詳しい内容は記事後半の解説をご覧ください。

大問形式の出題です。(1)に簡単な問題が紛れています。例えば、今回の範囲ですと「変化のグラフ(水そう)」といった問題や「数列」などです。練習しておいて損はないでしょう。

また、大問7は年によって難易度がまちまちです。(1)が簡単なこともありますので、諦めずに読むようにしましょう。

平均点を80点だと仮定した場合、もちろんですが、80点を取れれば偏差値50に到達します。

1分で1.6点ほど確保するイメージですね。1問4分弱ほど時間をかけて大丈夫です。

しっかり取り切りましょう。

偏差値50を狙うお子様は大抵が計算に関しての基礎基本はできているかと思います。ですが、毎回1問ほど落としてしまっている方もいるでしょう。そういった場合はしっかりと原因を突き止めましょう。

計算の基本の「解き方」でミスをしている場合はその修正を。ケアレスミスで毎回落としている場合はその原因が「焦り」から来るものなのか「雑さ」から来るものなのかを見極めましょう。

対策に関しては上記の「偏差値40を目指す方」に書きましたので、そちらをご確認ください。

小問集合です。基礎トレやデイリーサポートのA〜Dの問題が解ければ上記の点数が確保できます。

詳しい内容は記事後半の解説をご覧ください。

大問形式の出題です。上記と同じ内容になりますが、(1)に簡単な問題が紛れています。そこは外したくないですね。

また、得意な単元や問題が出題されている場合もあるかと思います。その場合は(1)と(2)をまとめて取れるようにしたいです。

デイリーサポートのDやEからの出題も多いので、そこまで練習をしておきたいですね。特に今回ですと、「変化のグラフ(水そう)」や「平面図形と比」などです。このあたりは練習しておきましょう。

平均点を80点だと仮定した場合、おおよそ100~110点ほど取れれば偏差値60に到達します。

1分で2,1点ほど確保するイメージですね。平均で1問2分40秒ほど時間をかけて大丈夫です。

しっかり取り切りましょう。

小問集合です。基礎トレやデイリーサポートのA〜Dの問題が解ければ上記の点数が確保できます。よりミスをしないことが求められますので、日頃から見直しの徹底やミスの起こりやすい解き方をしないことを意識していきましょう。

詳しい内容は記事後半の解説をご覧ください。

デイリーサポートのDやEの問題の考え方や解き方を変えたり、発展させたりした問題が多く、単元ごとの原理の理解が求められています。解法丸暗記だと対応できない問題が多く出題されますので、お子様がしっかりと各テキストの原理が理解できているか確認しておきましょう。

大問のどれかひとつが丸々解き切れると非常に楽になりますが、それが難しい場合は(3)まである大問に関して(2)まで取れるようにしたいですね。

ここからはデイリーサピックスの各単元に的を絞って解説していきます。

〈基礎〉 基礎的な問題。確実に解けるようにしたい。

〈標準〉 偏差値50程度を取るならできて欲しい問題。

〈発展〉 発展的な内容。上位を目指すならできて欲しい問題。

図は赤色→青色→オレンジ色の順番で見ていただくと分かりやすいと思います。

まずは基本的な相似の問題ができているか確認しましょう。

導入と基本の③を扱うと良いでしょう。

A4 B2 3 4 C2 3 〈基礎〉

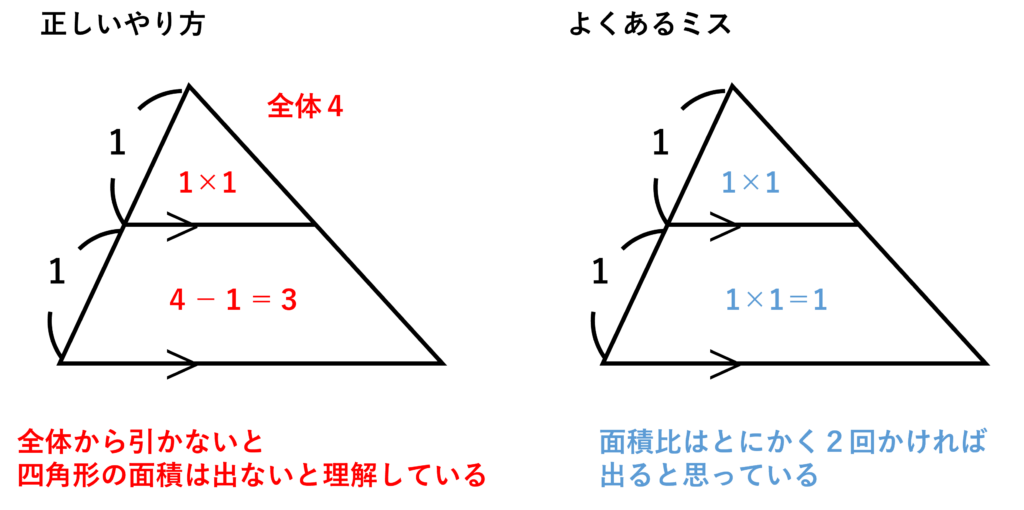

面積比の出し方を確認しましょう。

特にピラミッド型のパターン(C2など)の時に台形部分の面積比を間違えるお子様が多いです。注意しましょう。

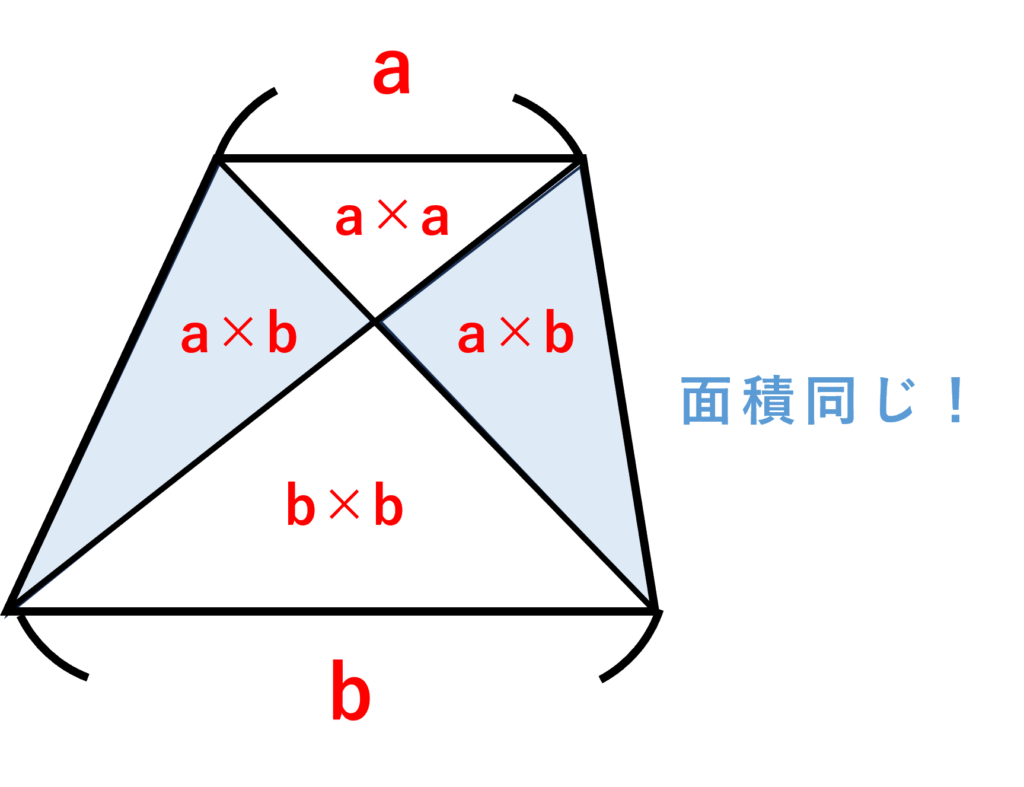

また、台形の面積比を覚えているかも確認しましょう。原理から理解するのが理想ですが、最低でも暗記をし、使えるようにしておきましょう。この知識を利用した問題が23年の大問5で出題されています。

C3の問題では対応する辺を意識できているか確認しましょう。対応する辺がどれとどれなのかお子様に言わせてみて、なぜそうなるのか根拠が言えればOKです。

D1 〈標準〉

これも確認しておきたいですね。「全体の何倍」のパターンは入試でもよく出ます。

E1 〈標準〉

最小公倍数でそろえるという発想をここで確認しておきたいです。

E2 〈発展〉

中点というヒントを利用して比を出す問題です。

余裕があれば、この発想に触れておきましょう。

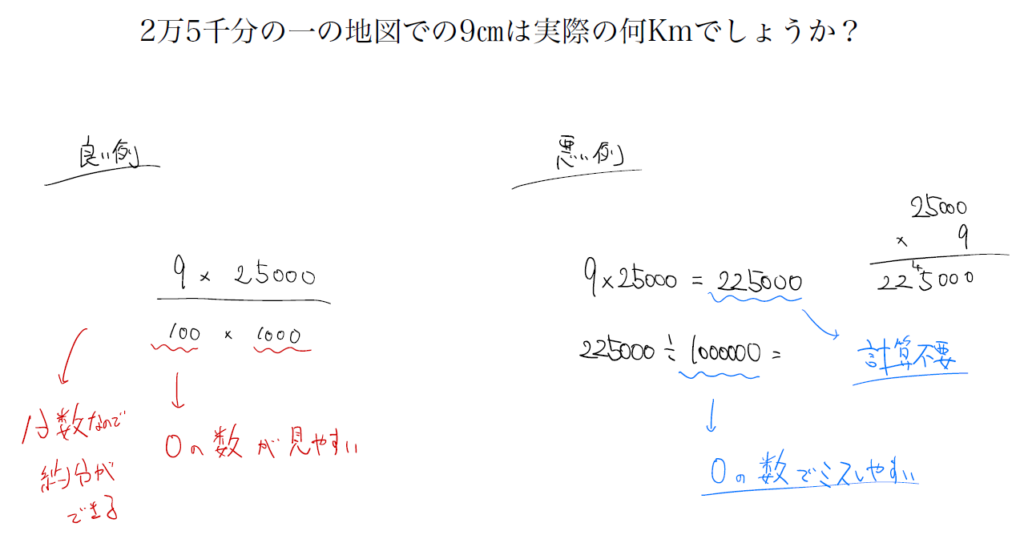

A2 〈基礎〉

最低限ここはできるようにしましょう。6月のマンスリーにも頻出です。

分数を利用して計算を工夫しましょう。

B1 C1 〈基礎〉

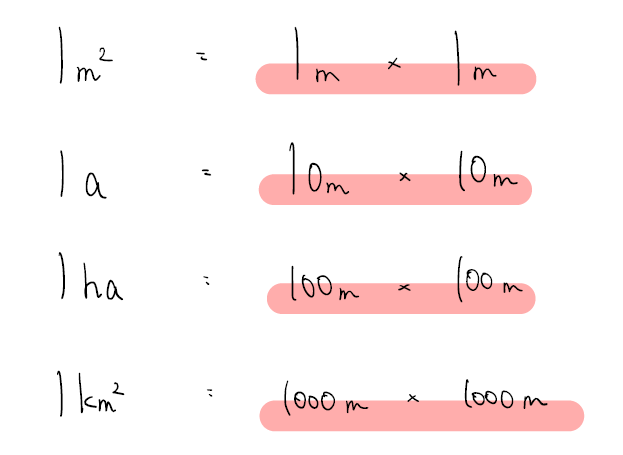

面積を求めるパターンです。2回掛け算をすることになるので、ミスが出やすいです。

また、ヘクタールとアールの変換も確実にできるようにしておきましょう。

D3 〈標準〉

(1)では、平均をとるという考え方を確認しておきましょう。

(3)では、面積の半分という情報から四角形AEFDと四角形APFDの差を取って三角形EPFを出すという発想を確認しておきましょう。

D4 E4 〈標準〜発展〉

まずはD4をできるようにしましょう。

22年のマンスリーテストでも出題されています。

発想としては、ピラミッド型と砂時計型の組み合わせですので、そこまで難しくないです。

E4は少し複雑です。

余裕があれば扱いましょう。

水そうが中心の単元です。

・仕切りのあるパターン

・重りのあるパターン

・腰掛けのパターン

以上をしっかり押さえましょう。

また、6月のマンスリーテストでは頻出の単元になりますので、しっかりと練習しておきましょう。

いずれもポイントは正面図をかくことです。

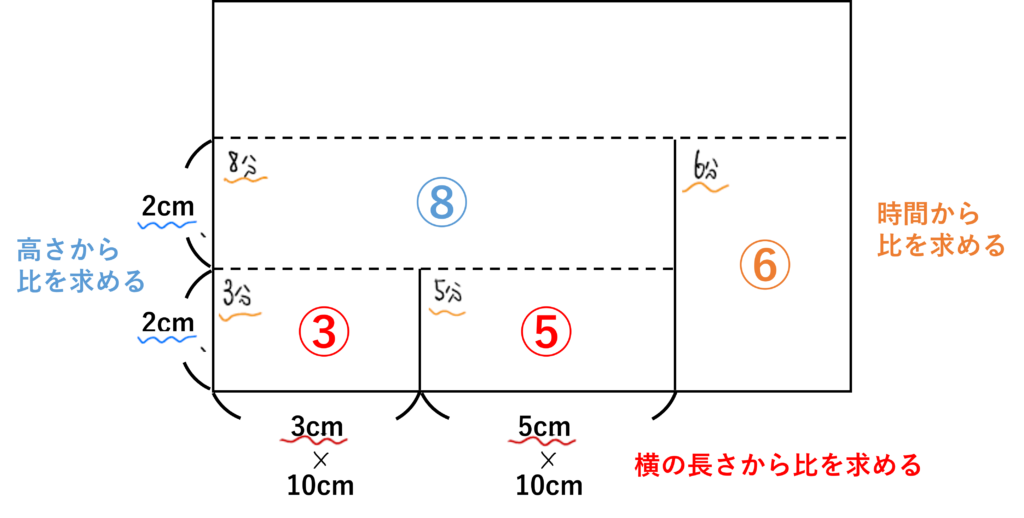

横の長さ、高さ、時間から比を求めます。逆に、比から横の長さ、高さ、時間を求めることもできます。

A4 B4 C1 〈基礎〜標準〉

この辺りは正面図を用いた比の解法の練習に使いましょう。

しっかりできるようにしたいです。

E1 〈発展〉

途中で水の速さが変化する問題です。少し厄介です。

ただ、速さが 4/3 倍になっているので、時間を 3/4 倍すれば「水の速さが変わらなかった場合の時間」を算出できます。そうすれば時間を使って体積比を求めることができるので、簡単に解けますね。

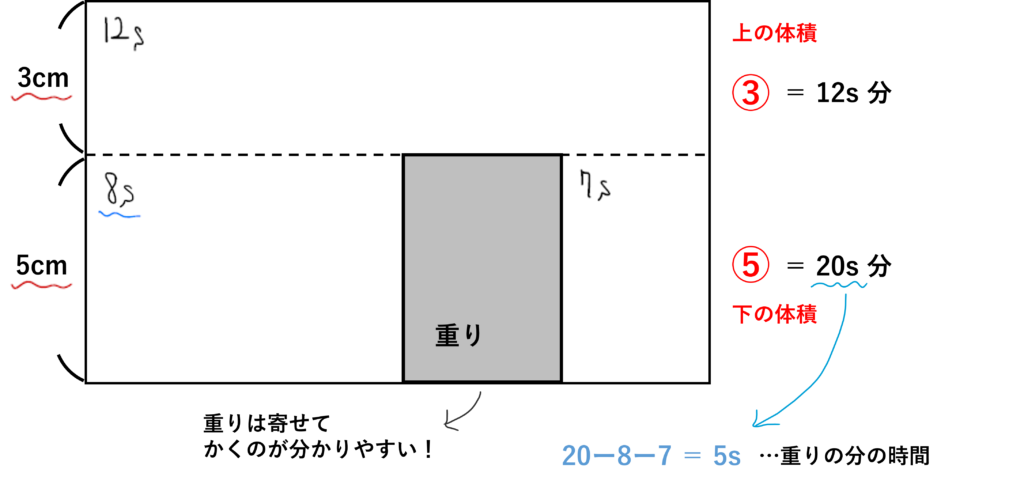

C2 D3 〈標準〉

C2の重りのあるパターンでは「重り分の時間」を考慮に入れると楽に解けます。

D3ではつるかめ算を利用することが分かっているか確認しましょう。「途中で速さが変化する」パターンは大抵つるかめ算を利用するので覚えておきましょう。

B1 3 〈基礎〉

「横の長さの比(底面)×高さの比=体積比(時間の比)」という考え方を使って、比を使って解きます。正面図をかいて情報を整理して、上記の式に当てはまる数値を揃えましょう。

D1 〈標準〉

グラフが2つあり、混乱しやすい部分もありますので、正面図をかき、情報を整理していきましょう。

D2 〈標準〉

2つの速さが出るので、つるかめ算を利用していきます。

D4 〈標準〉

こちらもD1と同様に、グラフが2つあり、混乱しやすい部分があるので、情報を正面図にかきこんで整理していきましょう。

向きが変わっているので、その点も反映するように図をかきましょう。

・順列と組み合わせの違いが理解できているか

・順列と組み合わせの計算ができているか

・順列と組み合わせの区別ができているか

以上をまずは確認しましょう。

場合分けの考え方は様々な問題で登場します。(もちろん入試でも非常に重要な考え方です)必ずできているか確認しましょう。

和分解の考え方もしっかり確認しましょう。

重要な問題ですが、6月のマンスリーでは出題があまりありません。

倍数の見分け方の知識がしっかり頭に入っているか確認しましょう。

A3 〈基礎〉

しっかりできるようにしましょう。

B3 〈標準〉

0が2つ入っているパターンです。0を2つ使う場合と1つ使う場合と使わない場合に場合分けして考えましょう。

入試でも6月マンスリーでも実はあまり出題されません。

C4とE3が基本的な問題になっているので、気になる方は確認しておきましょう。

投票の問題は2022年と2023年の6月マンスリーで出題されています。

B4の問題とD4の(ア)はやっておいた方が良いでしょう。

投票の問題は「最強の敗者」を考えると分かりやすいです。

「ギリギリ当選できない時の得票数」です。

不定方程式(別名いもづる算)は入試でもよく出ますし、6月マンスリーでも出ているので、偏差値50以上を狙っている方は3つの不定方程式まで取り組んでおきましょう。

C2の問題はぜひ取り組んでみてください。

240円の所持金→1の位が0→12円のBが5の倍数個である

という考え方は触れておきましょう。

こちらも不定方程式同様に偏差値50以上を狙っている方は取り組んでおきましょう。

D3は3段つるかめの基本になるので、ぜひ取り組んでみてください。

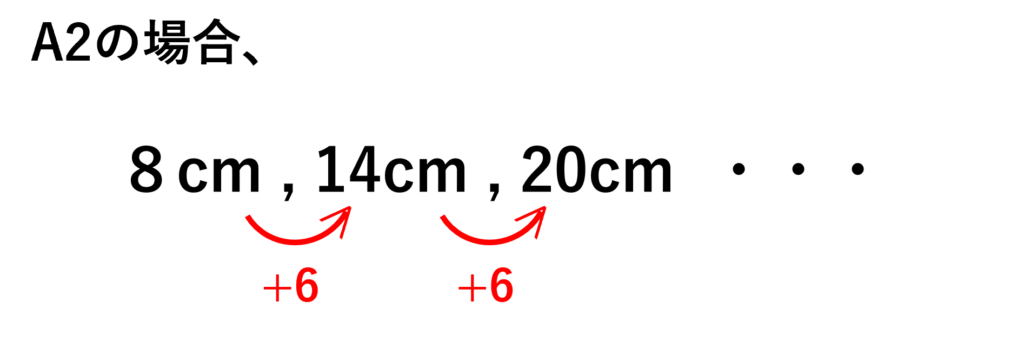

A2 3 〈基礎〉

6月マンスリーには頻出ではありませんが、最低限ここは練習しておきましょう。

リングやテープの問題は等差数列と同じ考え方で解けます。別のものと考えず、一本化して考えられると楽になりますね。

D14 〈標準〉

長さが違うという条件と休むという条件の時、どう考えるのか確認しましょう。

・長さが違う → 30+20を1セットとし、50にそろえて考える

・休む → 最後切り落としたあとは休まない

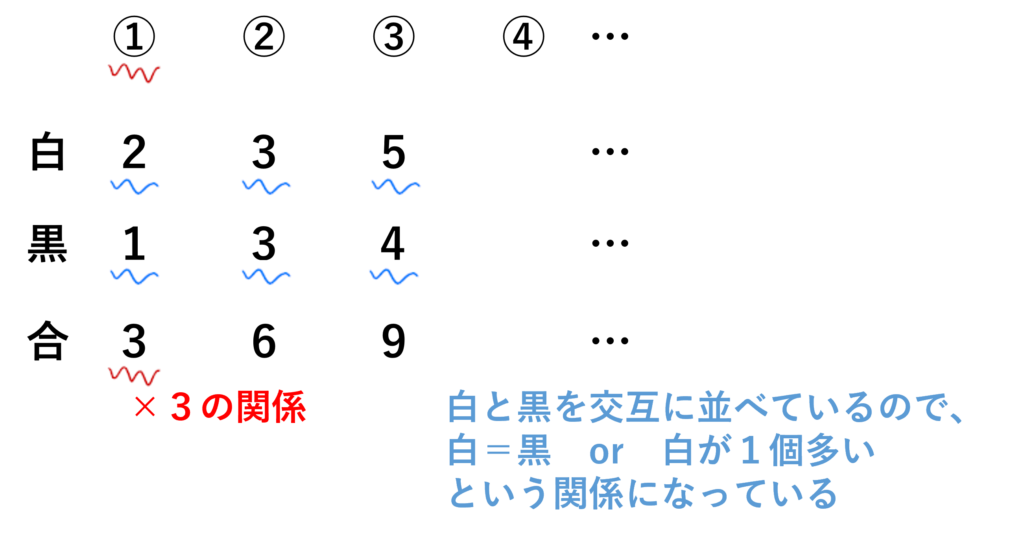

中空方陣と中実方陣がどういうものか分かっているか確認しましょう。

方陣は6月マンスリーに頻出です。

ポイントは簡易的な図をかくことです。サピックスの解説にあるような簡易的な図をかいて、どこの部分が不足しているのかを明確にしましょう。

まずは、知識として三角数を覚えているか確認しましょう。

入試などには頻出ですが、今回の6月マンスリーではあまり出題されていません。

図形と規則の問題では簡易的な表などの形でかき出し、情報を整理することで規則性を発見していくのが良いです。6月マンスリーではあまり出題されていないので、後回しでも良いかと思います。

分数の数列と数列の2パターンがあります。2022年と2023年のマンスリーで出題があります。

B4 〈基礎〉

(1)や(2)の考え方は触れておきましょう。また(4)のように探していく考え方もぜひここで触れておきましょう。

C4 〈基礎〉

一般的な分数の数列です。分子と分母を分けて考えると良いです。

E3 〈標準〉

奇数番目と偶数番目で違う数列になっているパターンです。分けて考えればそれほど難しくないです。

解説は以上となります。

少しでもご参考になればと思います。

SAPIX6年6月マンスリーについては以下もご覧ください。

SAPIX6年6月マンスリーでおさえるべきポイント!算数編

SAPIX6年6月マンスリーでおさえるべきポイント!国語編

SAPIX6年6月マンスリーでおさえるべきポイント!理科編

SAPIX6年6月マンスリーでおさえるべきポイント!社会編

SAPIXに関して、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!

塾選びから合格(または転塾)までSAPIX完全解説

にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!

![]()

この記事を書いたのは...

松田 浩志

自律学習サカセルでは算数・国語、主要2科目を担当。

大手進学塾では、教務主任職として、校舎全体の運営を担当し、日曜日の志望校別コースの最上位クラスから自校舎の基本クラスまで、算数・国語の両科目で毎年幅広くクラスを担当してきた。

現在の趣味はファッション。

もともと古着が好きだったのですが、現在は「キレイめ」なファッションが好み。